今回は作成やMOD紹介ではなく、作った農場の紹介です。

MineFactoryReloadedは農林水産業の多くを自動化してくれる多様なマシンを追加するMODです。

また特別な動力を必要とせず、レッドストーンのクロックだけで動作するため、使用も簡単です。

大規模農場が必要であればForestryForMinecraftというものがありますが、配置が難しくなります。

MFRは規模は小さめですが、そんなに大量に作ったりしなければ十分です。

今回使用したバージョンは1.4.0、使用BlockID数は6です。

また、原料・収穫物の運搬にBuildCraft、PowerCraftを使用しています。

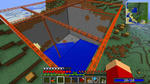

まず全体の外観はこちら。

比較的こじんまりしていますね。

周囲に見える残念な豆腐とかはスルーしてください。

個別に紹介していきましょう。

まず中央にはハーヴェスターで刈り取ったアイテムを回収する塔があります。

ちょっと写真を撮るためにガラスを外していますが、実際はガラスに囲まれた1ブロックの隙間があります。

ハーヴェスターにはパイプを繋がず放り出すに任せ、自由落下したアイテムは黒曜石パイプに吸収されます。

この後収穫物はそれぞれのチェストに運搬・保管されます。

最上階、植林場。

正面がハーヴェスターという機械で、生長した木を自動で刈り取り、苗木と原木を収集してくれます。

植林場の真下です。

さっきハーヴェスターにパイプを繋いでないといいましたが、最上階と4階だけはパイプに繋いでいます。

パイプで回収したアイテムのうち、苗木は右側のプランターに行くようになっています。

プランターは真上にある土ブロックに苗木や小麦などを種付けしてくれます。

原木は左に向かい、中央塔に放り出されます。

これで最上階は原木だけを産出し、一緒に出た苗木でさらに木を育てるという永久機関が完成しています。

4階、小麦畑。

正面のハーヴェスターが成長しきった小麦および種を回収します。

左がフェーティライザー、骨粉を蒔いて成長を促します。

骨粉の供給については後ほど。

右の水源はとりあえず置いたんですけど要らないような気もします。

小麦畑を下から見たところです。

土の下には植林場同様プランターが設置してあり、種子はプランターに、小麦は中央塔に行くようになっています。

3階のサボテン畑、および2階のサトウキビ畑。

ここはハーヴェスターを置いてある以外は基本放置です。

ハーヴェスターは両者を下一マスだけ残して刈り取ってくれるので、自然成長して直後に刈り取られ、という放置運転が可能です。

まあMOD無しでも上にブロック置いて水流しておけば自動農場できるのですが、せっかくなので作ってみました。

1階、ネザーワート畑。

ネザーワートは通常世界では本来成長しませんし骨粉を与えることもできませんが、MFRのフェーティライザーで骨粉を与えたときだけは強制的に成長させることが可能です。

これを利用して地上で育成させています。

では次に骨粉製造施設。

右にあるのはフィッシャー、自動魚釣り機です。

クロック入力で時々魚を釣ってくれます。

釣った魚はBuildCraftのパイプで運ばれ、PowerCraftのベルトコンベアに投げ捨てられます。

そこでPowerCraftの自動作業台によって骨粉にクラフトされ、小麦とネザーワートのフェーティライザーに運ばれます。

この魚→骨粉のクラフトはUsefulRecipeによる追加レシピです。

こちらを導入しない場合、トラップタワーなどから骨粉の供給が必要となってくるでしょう。

魚釣り機は並べればいくらでも増やせるので、小麦とネザーワートもどんどん増やせるのですが、3台に増やしたらえらい増殖して大変だったので逆にひとつに減らしました。

こんなにネザーワート何に使うんだ。

最後にクロック回路。

前紹介したディテクターケーブルとスプリッタケーブルによるクロック出力を使用しています。

いやまあ別に普通のクロック回路とかでも全然かまわないんですが、せっかくなのでなんとなく使ってみました。

ということで我が家の自動農場紹介でした。

なお、ちょっとMFRはお手軽すぎなのと、作者が引退表明してしまった(PlasticCraftの人が引き継ぐみたい)のと、あとIC2のゴムの木に対応していないので、FFMに乗り換えようか検討中です。

マインクラフト1.0のまとめ

MineFactoryReloadedは農林水産業の多くを自動化してくれる多様なマシンを追加するMODです。

また特別な動力を必要とせず、レッドストーンのクロックだけで動作するため、使用も簡単です。

大規模農場が必要であればForestryForMinecraftというものがありますが、配置が難しくなります。

MFRは規模は小さめですが、そんなに大量に作ったりしなければ十分です。

今回使用したバージョンは1.4.0、使用BlockID数は6です。

また、原料・収穫物の運搬にBuildCraft、PowerCraftを使用しています。

まず全体の外観はこちら。

比較的こじんまりしていますね。

周囲に見える残念な豆腐とかはスルーしてください。

個別に紹介していきましょう。

まず中央にはハーヴェスターで刈り取ったアイテムを回収する塔があります。

ちょっと写真を撮るためにガラスを外していますが、実際はガラスに囲まれた1ブロックの隙間があります。

ハーヴェスターにはパイプを繋がず放り出すに任せ、自由落下したアイテムは黒曜石パイプに吸収されます。

この後収穫物はそれぞれのチェストに運搬・保管されます。

最上階、植林場。

正面がハーヴェスターという機械で、生長した木を自動で刈り取り、苗木と原木を収集してくれます。

植林場の真下です。

さっきハーヴェスターにパイプを繋いでないといいましたが、最上階と4階だけはパイプに繋いでいます。

パイプで回収したアイテムのうち、苗木は右側のプランターに行くようになっています。

プランターは真上にある土ブロックに苗木や小麦などを種付けしてくれます。

原木は左に向かい、中央塔に放り出されます。

これで最上階は原木だけを産出し、一緒に出た苗木でさらに木を育てるという永久機関が完成しています。

4階、小麦畑。

正面のハーヴェスターが成長しきった小麦および種を回収します。

左がフェーティライザー、骨粉を蒔いて成長を促します。

骨粉の供給については後ほど。

右の水源はとりあえず置いたんですけど要らないような気もします。

小麦畑を下から見たところです。

土の下には植林場同様プランターが設置してあり、種子はプランターに、小麦は中央塔に行くようになっています。

3階のサボテン畑、および2階のサトウキビ畑。

ここはハーヴェスターを置いてある以外は基本放置です。

ハーヴェスターは両者を下一マスだけ残して刈り取ってくれるので、自然成長して直後に刈り取られ、という放置運転が可能です。

まあMOD無しでも上にブロック置いて水流しておけば自動農場できるのですが、せっかくなので作ってみました。

1階、ネザーワート畑。

ネザーワートは通常世界では本来成長しませんし骨粉を与えることもできませんが、MFRのフェーティライザーで骨粉を与えたときだけは強制的に成長させることが可能です。

これを利用して地上で育成させています。

では次に骨粉製造施設。

右にあるのはフィッシャー、自動魚釣り機です。

クロック入力で時々魚を釣ってくれます。

釣った魚はBuildCraftのパイプで運ばれ、PowerCraftのベルトコンベアに投げ捨てられます。

そこでPowerCraftの自動作業台によって骨粉にクラフトされ、小麦とネザーワートのフェーティライザーに運ばれます。

この魚→骨粉のクラフトはUsefulRecipeによる追加レシピです。

こちらを導入しない場合、トラップタワーなどから骨粉の供給が必要となってくるでしょう。

魚釣り機は並べればいくらでも増やせるので、小麦とネザーワートもどんどん増やせるのですが、3台に増やしたらえらい増殖して大変だったので逆にひとつに減らしました。

こんなにネザーワート何に使うんだ。

最後にクロック回路。

前紹介したディテクターケーブルとスプリッタケーブルによるクロック出力を使用しています。

いやまあ別に普通のクロック回路とかでも全然かまわないんですが、せっかくなのでなんとなく使ってみました。

ということで我が家の自動農場紹介でした。

なお、ちょっとMFRはお手軽すぎなのと、作者が引退表明してしまった(PlasticCraftの人が引き継ぐみたい)のと、あとIC2のゴムの木に対応していないので、FFMに乗り換えようか検討中です。

マインクラフト1.0のまとめ

PR

PowerCraft1.6において、新要素マイナーカーゴが追加されました。

なんかこれまでのMODにはなかった色々と斬新な要素ですので紹介してみます。

まず、PowerCraft1.6以降を導入してから新たに作られたマップに行くと、地下の5~15レベルの高さに新鉱石?が追加されます。

あらかた開拓していたら大変ですが、ネザーゲートを通って新天地を探しましょう。

キンコンカンと経験値オーブを取得したときのような音が鳴ったら付近を掘ってみると、このようなパワークリスタル(Power Crystal)が見つかります。

そこまでレアというほどでもないですが、なにしろ全8種類あるので揃えるのはなかなか難しいことになっています。

最低1種類、最終的には全8種類をがんばって集めましょう。

パワークリスタルを集めてきたら、まずは活性化水晶(Activation Crystal)を作ります。

レシピはパワークリスタルと鉄インゴット。

どのパワークリスタルを使っても同じものができるようです。

これは後述するマイナーカーゴの実体化、およびマイナーカーゴを複数使用しているときにどのカーゴを操作するかの選択に使用します。

また単品でクラフトするとパワーダスト(Power Dust)ができます。

こちらもクリスタルの種類を問いません。

が、こっちは何に使うのかちょっとわかりませんでした。

準備したらさっそく使ってみましょう。

使い方はかなり風変わりです。

まず鉄ブロック6個とラージチェストを写真のように配置します。

次にパワークリスタルと石炭などの燃料を入れ、最後に活性化水晶で鉄ブロックを右クリックすると、ただのブロックだったのに突然マイナーカーゴに変化します。

この後、テンキーで操作することができます。

2468で前進後退左右方向転換のラジコン操作です。

7で掘削を許可、9で掘削を不許可、1で元の鉄ブロックとチェストに戻ります。

-で一段掘り下げ、+で一段登ります。

目の前にブロックがあった場合、崩してカーゴ内のチェストに保存してくれます。

空のバケツを入れておいて溶岩に突入すると、溶岩を拾ってバケツに投入し、それをエネルギー源にして動作してくれるようです。

また、チェストにトーチを入れておくと設置しながら進んでくれるようです。

チェストにパワークリスタルを複数種類入れると、カーゴがパワーアップします。

一種類だと砂や土しか掘れない弱々しいパワーですが、全8種類を突っ込むとカーゴ横の数値が8となり、なんと岩盤まで掘ってしまいます。

パワークリスタルは消費されないようで、一個だけ入れていればいいみたいです。

また、シフトを押しながら右クリックでプログラム画面が開きます。

ここから動作を設定することで自由自在に動かし掘削できるということなのですが、うん申し訳ない、使い方が全然わからんかった。

PowerCraftの理念は、BuildCraftなどと同じことをより簡単に、というものですが、この要素に限っては使い方が面倒で、かつ効率もあまりよくありません。

クァーリーの方が楽ですね。

まあプログラムで何か建築物を造るとか高度に使いこなせられればちがうのかもしれませんが、現状では正直ほぼロマン要員です。

マインクラフト1.0のまとめ

なんかこれまでのMODにはなかった色々と斬新な要素ですので紹介してみます。

まず、PowerCraft1.6以降を導入してから新たに作られたマップに行くと、地下の5~15レベルの高さに新鉱石?が追加されます。

あらかた開拓していたら大変ですが、ネザーゲートを通って新天地を探しましょう。

キンコンカンと経験値オーブを取得したときのような音が鳴ったら付近を掘ってみると、このようなパワークリスタル(Power Crystal)が見つかります。

そこまでレアというほどでもないですが、なにしろ全8種類あるので揃えるのはなかなか難しいことになっています。

最低1種類、最終的には全8種類をがんばって集めましょう。

パワークリスタルを集めてきたら、まずは活性化水晶(Activation Crystal)を作ります。

レシピはパワークリスタルと鉄インゴット。

どのパワークリスタルを使っても同じものができるようです。

これは後述するマイナーカーゴの実体化、およびマイナーカーゴを複数使用しているときにどのカーゴを操作するかの選択に使用します。

また単品でクラフトするとパワーダスト(Power Dust)ができます。

こちらもクリスタルの種類を問いません。

が、こっちは何に使うのかちょっとわかりませんでした。

準備したらさっそく使ってみましょう。

使い方はかなり風変わりです。

まず鉄ブロック6個とラージチェストを写真のように配置します。

次にパワークリスタルと石炭などの燃料を入れ、最後に活性化水晶で鉄ブロックを右クリックすると、ただのブロックだったのに突然マイナーカーゴに変化します。

この後、テンキーで操作することができます。

2468で前進後退左右方向転換のラジコン操作です。

7で掘削を許可、9で掘削を不許可、1で元の鉄ブロックとチェストに戻ります。

-で一段掘り下げ、+で一段登ります。

目の前にブロックがあった場合、崩してカーゴ内のチェストに保存してくれます。

空のバケツを入れておいて溶岩に突入すると、溶岩を拾ってバケツに投入し、それをエネルギー源にして動作してくれるようです。

また、チェストにトーチを入れておくと設置しながら進んでくれるようです。

チェストにパワークリスタルを複数種類入れると、カーゴがパワーアップします。

一種類だと砂や土しか掘れない弱々しいパワーですが、全8種類を突っ込むとカーゴ横の数値が8となり、なんと岩盤まで掘ってしまいます。

パワークリスタルは消費されないようで、一個だけ入れていればいいみたいです。

また、シフトを押しながら右クリックでプログラム画面が開きます。

ここから動作を設定することで自由自在に動かし掘削できるということなのですが、うん申し訳ない、使い方が全然わからんかった。

PowerCraftの理念は、BuildCraftなどと同じことをより簡単に、というものですが、この要素に限っては使い方が面倒で、かつ効率もあまりよくありません。

クァーリーの方が楽ですね。

まあプログラムで何か建築物を造るとか高度に使いこなせられればちがうのかもしれませんが、現状では正直ほぼロマン要員です。

マインクラフト1.0のまとめ

で、アドレス帳を移行しようとしたのですが、何故かうまくいきませんでした。

おかげで新しい方にはまだアドレスが1件しか入っていません。

どうせ不自由してないしまあいいか。

むこうぶち26 天獅子 悦也

むこうぶち27

むこうぶち29

むこうぶち31

むこうぶち外伝 EZAKI1

☆☆☆☆

購入メモが何故かこのように飛び飛びになってるんですよね。

実際は28巻と30巻も買ってるとは思うんだけど既に腐海の底に沈んでしまったのでわかりません。

短命なものが多い麻雀漫画において異例の寿命を誇る人外麻雀。

しかしいつまでバブルをひっぱるつもりなんだろうか。

で、アソシエイトを見ていて気がついたのですがEZAKIの2巻がいつの間にか出てますね。

急いで確保せねば。

あと最近Sleipnirで見ると「欲しいものがきっと見つかります」ばっかり出るようになったんだがなぜ?

おかげで新しい方にはまだアドレスが1件しか入っていません。

どうせ不自由してないしまあいいか。

むこうぶち26 天獅子 悦也

むこうぶち27

むこうぶち29

むこうぶち31

むこうぶち外伝 EZAKI1

☆☆☆☆

購入メモが何故かこのように飛び飛びになってるんですよね。

実際は28巻と30巻も買ってるとは思うんだけど既に腐海の底に沈んでしまったのでわかりません。

短命なものが多い麻雀漫画において異例の寿命を誇る人外麻雀。

しかしいつまでバブルをひっぱるつもりなんだろうか。

で、アソシエイトを見ていて気がついたのですがEZAKIの2巻がいつの間にか出てますね。

急いで確保せねば。

あと最近Sleipnirで見ると「欲しいものがきっと見つかります」ばっかり出るようになったんだがなぜ?

Plastic Craftでこれまでに出てこなかったアイテムを紹介。

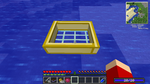

プラスチックブロック*4、プレキシガラスでプラスチックボート(Plastic Boat)ができます。

ぶつかると即ドロップする脆さは木のボートと同じですが、こちらはドロップしてもボートのままなので、目減りもしないし再利用も簡単です。

PlasticCraftを入れているのなら、こちらのボートを使わない理由はありません。

水バケツ、ゼラチンパウダー、砂糖でジェロ(Jello)。

実在するゼリー状デザートみたい。

食べると満腹度を3回復することができます。

鉄インゴット、ガラス*2、透明プラスチックボール*2で注射針(Needle)ができます。

これ自体はただの中間アイテムです。

輝くスイカ、赤い花、レッドストーン*2、注射針で回復針(Health Needle)。

非常に胡散臭い色をしていますが、使用すると即座にHPを8回復することができます。

満腹度は回復しません。

注射器は戻ってくるので再利用可能です。

注射器の使い回しとか…

以上で、Plastic Craft 2.3の全要素となります。

マインクラフト1.0のまとめ

プラスチックブロック*4、プレキシガラスでプラスチックボート(Plastic Boat)ができます。

ぶつかると即ドロップする脆さは木のボートと同じですが、こちらはドロップしてもボートのままなので、目減りもしないし再利用も簡単です。

PlasticCraftを入れているのなら、こちらのボートを使わない理由はありません。

水バケツ、ゼラチンパウダー、砂糖でジェロ(Jello)。

実在するゼリー状デザートみたい。

食べると満腹度を3回復することができます。

鉄インゴット、ガラス*2、透明プラスチックボール*2で注射針(Needle)ができます。

これ自体はただの中間アイテムです。

輝くスイカ、赤い花、レッドストーン*2、注射針で回復針(Health Needle)。

非常に胡散臭い色をしていますが、使用すると即座にHPを8回復することができます。

満腹度は回復しません。

注射器は戻ってくるので再利用可能です。

注射器の使い回しとか…

以上で、Plastic Craft 2.3の全要素となります。

マインクラフト1.0のまとめ

前回前々回の論理回路は、時間的変動がない、組み合わせ論理回路と呼ばれるものです。

それに対し、今回は順序論理回路を紹介します。

順序論理回路は、過去の内部状態を記憶し、同じ入力を行っても、その過去の状態によって出力が変わるという特性を持った回路です。

それだけ扱いが難しいですが、上手く使えばデータを記憶したりといった高度な使い方ができるようになります。

まあ私には扱えませんが。

Dフリップフロップ(Redstone D flip-flop)は石*3、レッドストーン*2。

左右からの2入力、上下の2出力の回路です。

左が入力信号D、右が制御信号CKと呼ばれます。

機能を簡単に説明すると、「CKをオンにしたときにDの状態が出力に反映される」です。

CKをオンにしたときにDがオンであれば、出力はオンになります。

逆に、CKをオンにしたときにDがオフであれば、出力はオフになります。

その後Dをオフにしたりオンにしたりしても、CKをオフにしても、出力の状態は全く変わりません。

出力が変化するのは、CKをオンにした瞬間、そのときだけになります。

まあ文で説明しても正直わかりにくいので、実際使ってみるのが一番だと思います。

次にRSフリップフロップ(Redstone RS flip-flop)は石*2、レッドストーン*3、レバー。

左右からの2入力、上下の2出力の回路です。

本来のRSフリップフロップは左右対称なのですが、この回路は左をセット信号S、右をリセット信号Rとして扱います(出力が両方ともQになってる)

機能を説明すると、「Sをオンにすると出力がオンになる、Rをオンにすると出力がオフになる」です。

Sをオンにすると出力がオンになります。

その後Sをオフにしても出力は変化しません。

Rをオンにすると出力がオフにリセットされます。

その状態では、Sをオンにしても出力がオンになることはありません。

リセット信号Rによってセット信号Sの状態を制御することができました。

最後にTフリップフロップ(Redstone T flip-flop)は石、レッドストーン*2。

Tフリップフロップは他と比べて単純で、入力が手前のひとつ、出力が奥向きひとつです。

この入力はトグルのTと呼ばれまています。

機能としては、「Tがオンになるたびに、出力の状態を反転する」です。

最初は出力がオフ、Tをオンにすると出力が反転してオンに、その後Tをオフにしても変化は無し、もう一度Tをオンにすると出力が反転してオフに、というループになります。

単純にクロックを1/2にする、という考えでも問題ないでしょう。

残った特殊な回路として、何度か使っていますがパルサー(Redstone Pulser)も紹介しておきます。

レシピは黒曜石、レッドストーン*4。

単純に一定期間ごとにレッドストーンのパルスを放出し続けるブロックです。

デフォルトでは1周期10tick(0.5秒)となっています。

右クリックで周期を1tickずつ増加、スニークキー+右クリックで1tick減らすことができます。

また木の棒を持って右クリックすると一気に30tick増減させることができます。

たとえばパルサーの周期を1秒にすると、0.9秒のオフ、0.1秒のオンを繰り返すといった状態になります。

さて、この周期1秒のパルサーにリピーターとXNORゲートをくっつけると、1秒間に2回パルスを放つレッドストーン出力が得られます。

またTフリップフロップをくっつけると、1秒のオン、1秒のオフを繰り返すレッドストーン出力が得られます。

このように回路の組み合わせで様々なことを行えるようになります。

色々試してみると面白いかもしれません。

以上でPowerCraft 1.5Aの全要素となります

マインクラフト1.0のまとめ

それに対し、今回は順序論理回路を紹介します。

順序論理回路は、過去の内部状態を記憶し、同じ入力を行っても、その過去の状態によって出力が変わるという特性を持った回路です。

それだけ扱いが難しいですが、上手く使えばデータを記憶したりといった高度な使い方ができるようになります。

まあ私には扱えませんが。

Dフリップフロップ(Redstone D flip-flop)は石*3、レッドストーン*2。

左右からの2入力、上下の2出力の回路です。

左が入力信号D、右が制御信号CKと呼ばれます。

機能を簡単に説明すると、「CKをオンにしたときにDの状態が出力に反映される」です。

CKをオンにしたときにDがオンであれば、出力はオンになります。

逆に、CKをオンにしたときにDがオフであれば、出力はオフになります。

その後Dをオフにしたりオンにしたりしても、CKをオフにしても、出力の状態は全く変わりません。

出力が変化するのは、CKをオンにした瞬間、そのときだけになります。

まあ文で説明しても正直わかりにくいので、実際使ってみるのが一番だと思います。

次にRSフリップフロップ(Redstone RS flip-flop)は石*2、レッドストーン*3、レバー。

左右からの2入力、上下の2出力の回路です。

本来のRSフリップフロップは左右対称なのですが、この回路は左をセット信号S、右をリセット信号Rとして扱います(出力が両方ともQになってる)

機能を説明すると、「Sをオンにすると出力がオンになる、Rをオンにすると出力がオフになる」です。

Sをオンにすると出力がオンになります。

その後Sをオフにしても出力は変化しません。

Rをオンにすると出力がオフにリセットされます。

その状態では、Sをオンにしても出力がオンになることはありません。

リセット信号Rによってセット信号Sの状態を制御することができました。

最後にTフリップフロップ(Redstone T flip-flop)は石、レッドストーン*2。

Tフリップフロップは他と比べて単純で、入力が手前のひとつ、出力が奥向きひとつです。

この入力はトグルのTと呼ばれまています。

機能としては、「Tがオンになるたびに、出力の状態を反転する」です。

最初は出力がオフ、Tをオンにすると出力が反転してオンに、その後Tをオフにしても変化は無し、もう一度Tをオンにすると出力が反転してオフに、というループになります。

単純にクロックを1/2にする、という考えでも問題ないでしょう。

残った特殊な回路として、何度か使っていますがパルサー(Redstone Pulser)も紹介しておきます。

レシピは黒曜石、レッドストーン*4。

単純に一定期間ごとにレッドストーンのパルスを放出し続けるブロックです。

デフォルトでは1周期10tick(0.5秒)となっています。

右クリックで周期を1tickずつ増加、スニークキー+右クリックで1tick減らすことができます。

また木の棒を持って右クリックすると一気に30tick増減させることができます。

たとえばパルサーの周期を1秒にすると、0.9秒のオフ、0.1秒のオンを繰り返すといった状態になります。

さて、この周期1秒のパルサーにリピーターとXNORゲートをくっつけると、1秒間に2回パルスを放つレッドストーン出力が得られます。

またTフリップフロップをくっつけると、1秒のオン、1秒のオフを繰り返すレッドストーン出力が得られます。

このように回路の組み合わせで様々なことを行えるようになります。

色々試してみると面白いかもしれません。

以上でPowerCraft 1.5Aの全要素となります

マインクラフト1.0のまとめ

Zend_Dom_Queryは、HTMLファイルにDOM形式でアクセスできるようになるよ、というクラスです。

これまでもSimpleXMLとかTidyとか使っていましたが、これらと違う最大の特徴が、「CSSパスでもXpathでもアクセスできる」という点です。

セレクタとしてはjQueryレベルの簡単最強な使い勝手を誇ります。

例としてこちらのページをパースしてみます。

http://framework.zend.com/manual/ja/manual.html

結果、Zend_AclからZendX_JQueryまでをリストアップすることができます。

なお、CSSパス「body div[id="page"] div#main-holder div.content [class*="content"] div #manual div.info ul>li[3] ul>li」をXPathに変換した結果はこんなことになります。

//body//div[@id='page']//div[@id='main-holder']//div[contains(concat(' ', normalize-space(@class), ' '), ' content ')]//*[contains(@class, 'content')]//div//*[@id='manual']//div[contains(concat(' ', normalize-space(@class), ' '), ' info ')]//ul/li[3]//ul/li|//body//div[@id='page']//div[@id='main-holder']//div[contains(concat(' ', normalize-space(@class), ' '), ' content ')][contains(@class, 'content')]//div//*[@id='manual']//div[contains(concat(' ', normalize-space(@class), ' '), ' info ')]//ul/li[3]//ul/li

なんだこりゃ。

道理で誰もXPath使わないわけだ。

これまでもSimpleXMLとかTidyとか使っていましたが、これらと違う最大の特徴が、「CSSパスでもXpathでもアクセスできる」という点です。

セレクタとしてはjQueryレベルの簡単最強な使い勝手を誇ります。

例としてこちらのページをパースしてみます。

http://framework.zend.com/manual/ja/manual.html

<?php

//クラス

require_once('Zend/Dom/Query.php');

$domQuery = new Zend_Dom_Query();

//パース

$text = file_get_contents('http://framework.zend.com/manual/ja/manual.html');

$domQuery->setDocument($text, 'UTF-8');

//CSSパスを指定

$domResult = $domQuery->query('body div[id="page"] div#main-holder div.content [class*="content"] div #manual div.info ul>li[3] ul>li');

//中身を順に処理

foreach($domResult as $key=>$domElement){

//DOMElementが入ってくる

print($domElement->nodeValue . " : " . $domElement->firstChild->getAttribute('href') . '<br />');

}

//CSSパス→XPathに変換できる

print($domResult->getXpathQuery());

この長いCSSパス指定で、「Zend Framework リファレンス」の各Zend Frameworkのリストを指定しています。結果、Zend_AclからZendX_JQueryまでをリストアップすることができます。

なお、CSSパス「body div[id="page"] div#main-holder div.content [class*="content"] div #manual div.info ul>li[3] ul>li」をXPathに変換した結果はこんなことになります。

//body//div[@id='page']//div[@id='main-holder']//div[contains(concat(' ', normalize-space(@class), ' '), ' content ')]//*[contains(@class, 'content')]//div//*[@id='manual']//div[contains(concat(' ', normalize-space(@class), ' '), ' info ')]//ul/li[3]//ul/li|//body//div[@id='page']//div[@id='main-holder']//div[contains(concat(' ', normalize-space(@class), ' '), ' content ')][contains(@class, 'content')]//div//*[@id='manual']//div[contains(concat(' ', normalize-space(@class), ' '), ' info ')]//ul/li[3]//ul/li

なんだこりゃ。

道理で誰もXPath使わないわけだ。

前回作成した集積回路からは、PlasticCraftでも特に特徴的なアイテムを幾つか作成することができます。

まず装備としては前回のショック吸収靴以外に、ナイトビジョン(Night-Vision Goggles)。

レシピは集積回路、ダイヤモンド*2、合成糸*5。

名前のとおり、夜間の視界を上昇させてくれま…

正直ほとんど変わらんな。

また昼間も常に青色がかった状態になるので、装備しっぱなしだと目が悪くなります。

残念ながらあまり役に立たない装備です。

次はC-4プラスチック爆弾(C4 Explosive)。

レシピは集積回路、プラスチックブロック*4、火薬*4。

まあ想像通りTNTの強化版です

殴るとことで起動し、見事に巨大なクレーターを作成してくれます。

なお、うっかり間違って設置してしまった場合、専用の回収装置が必要です。

溶岩バケツ、鉄インゴット*3、レッドストーン*2、グロウストーンダスト*3でバッテリー(Battery)、

プラスチックボール*2、ボタン、レッドストーン、集積回路、ガラス、鉄インゴット、バッテリーというなんだかややこしいレシピで携帯型C4信管分離器(Handleld C4 Defuser)。

設置したC4を右クリックで回収することができます。

使用回数は32回です。

次は加速床(Accelerator)。

レシピは集積回路、レッドストーン*4、ゴムボール*4。

床に敷くと、その上を歩くだけでダッシュと同じかそれ以上の速度で動けます。

これは楽ちん。

見た目がけばけばしいのと比較的コストが高いので敷き詰めるのには向いていませんが、動く歩道みたいに使うといいかもしれません。

次に電子レンジ(Microwave Oven)

レシピは集積回路、ガラス*2、プラスチックブロック*2、鉄インゴット*4。

かまどの上位版で、他MODの素材も精錬可能です。

注意点としては燃料として普通の石炭などは使えず、かわりにバッテリー、レッドストーン、グロウストーンダストなどが使用できます。

効率はかまどより良く、レッドストーンひとつで16個精錬可能です。

バッテリーだと21分も燃え続けます。

最後に抽出炉(Extracting Furnace)。

レシピはかまど、集積回路、ラテックス抽出機、プラスチックブロック*6。

こちらは燃料はかまどと同じものを使いますが、かまどの上位版というわけではなく、生肉や充填モールドなど一部の素材しか精錬を受け付けてくれません。

精錬速度も電子レンジより遅いです。

ただし電子レンジにはない特徴があり、通常の生成物の他に副産物を生成してくれます。

原木であれば木炭にすると同時に木粉を、生肉であれば焼肉にすると同時にゼラチンパウダーを生成してくれます。

また通常であれば素材ごと消費してしまう充填モールドからプラスチックボールへの精錬や、ラテックス入りバケツからゴムボールへの精錬から、元のモールドやプラスチックバケツを回収することができます。

これでもうプラスチックバケツリレーせずに済みますね。

マインクラフト1.0のまとめ

まず装備としては前回のショック吸収靴以外に、ナイトビジョン(Night-Vision Goggles)。

レシピは集積回路、ダイヤモンド*2、合成糸*5。

名前のとおり、夜間の視界を上昇させてくれま…

正直ほとんど変わらんな。

また昼間も常に青色がかった状態になるので、装備しっぱなしだと目が悪くなります。

残念ながらあまり役に立たない装備です。

次はC-4プラスチック爆弾(C4 Explosive)。

レシピは集積回路、プラスチックブロック*4、火薬*4。

まあ想像通りTNTの強化版です

殴るとことで起動し、見事に巨大なクレーターを作成してくれます。

なお、うっかり間違って設置してしまった場合、専用の回収装置が必要です。

溶岩バケツ、鉄インゴット*3、レッドストーン*2、グロウストーンダスト*3でバッテリー(Battery)、

プラスチックボール*2、ボタン、レッドストーン、集積回路、ガラス、鉄インゴット、バッテリーというなんだかややこしいレシピで携帯型C4信管分離器(Handleld C4 Defuser)。

設置したC4を右クリックで回収することができます。

使用回数は32回です。

次は加速床(Accelerator)。

レシピは集積回路、レッドストーン*4、ゴムボール*4。

床に敷くと、その上を歩くだけでダッシュと同じかそれ以上の速度で動けます。

これは楽ちん。

見た目がけばけばしいのと比較的コストが高いので敷き詰めるのには向いていませんが、動く歩道みたいに使うといいかもしれません。

次に電子レンジ(Microwave Oven)

レシピは集積回路、ガラス*2、プラスチックブロック*2、鉄インゴット*4。

かまどの上位版で、他MODの素材も精錬可能です。

注意点としては燃料として普通の石炭などは使えず、かわりにバッテリー、レッドストーン、グロウストーンダストなどが使用できます。

効率はかまどより良く、レッドストーンひとつで16個精錬可能です。

バッテリーだと21分も燃え続けます。

最後に抽出炉(Extracting Furnace)。

レシピはかまど、集積回路、ラテックス抽出機、プラスチックブロック*6。

こちらは燃料はかまどと同じものを使いますが、かまどの上位版というわけではなく、生肉や充填モールドなど一部の素材しか精錬を受け付けてくれません。

精錬速度も電子レンジより遅いです。

ただし電子レンジにはない特徴があり、通常の生成物の他に副産物を生成してくれます。

原木であれば木炭にすると同時に木粉を、生肉であれば焼肉にすると同時にゼラチンパウダーを生成してくれます。

また通常であれば素材ごと消費してしまう充填モールドからプラスチックボールへの精錬や、ラテックス入りバケツからゴムボールへの精錬から、元のモールドやプラスチックバケツを回収することができます。

これでもうプラスチックバケツリレーせずに済みますね。

マインクラフト1.0のまとめ

前回のは基本の論理回路でしたが、今回は少し拡張された論理回路を紹介します。

3入力ANDゲート(Redstone 3-input AND gate)は石*3、レッドストーン*4。

まあ想像通り、3方向から入力を受け取り、全てがオンだった場合のみオンを出力する回路となります。

なお3入力ANDゲートは、基本のANDゲートだけを用いて作成することができます。

というか、前回のものを含めて全てのゲートはNANDゲートだけで作れたりします。

NANDゲートはバニラのレッドストーン回路で作れるので、つまり今回を含め全ての回路はバニラのレッドストーン回路だけで実現可能ということです。

まあ、バニラで作ろうとするとどうしても規模が巨大になってしまうので、そこらへんを省力化するための1ブロックゲートということになります。

3入力ORゲート(Redstone 3-input OR gate)は石、レッドストーン*4。

3方向から入力を受け取り、少なくともひとつがオンであればオンを出力します。

3入力XORゲート(Redstone 3-input XOR gate)は3入力ORゲート、レッドストーン。

3方向から入力を受け取り、ひとつかふたつの入力がオンの場合にオンを出力します。

3入力NANDゲート(Redstone 3-input NAND gate)は3入力ANDゲート、NOTゲート。

3方向から入力を受け取り、全てがオンだった場合のみオフを出力します。

例によって3入力ANDゲートの逆となります。

3入力NORゲート(Redstone 3-input NOR gate)は3入力ORゲート、NOTゲート。

3方向から入力を受け取り、ひとつでもオンがあればオフになります。

3入力ORゲートの逆です。

3入力XNORゲート(Redstone 3-input XNOR gate)は3入力XORゲート、NOTゲート。

3方向から入力を受け取り、3つともオンか3つともオフの場合のみオンを出力します。

3入力XORゲートの逆です。

以上がPowerCraftに搭載されている、3入力論理回路となります。

3入力回路は前回の2入力回路を用いて比較的簡単に作ることができるので、いまいち不要といえば不要とはいえます。

よりデリケートで繊細な回路を組みたいという人に向けた高度な回路ということでしょう。

マインクラフト1.0のまとめ

3入力ANDゲート(Redstone 3-input AND gate)は石*3、レッドストーン*4。

まあ想像通り、3方向から入力を受け取り、全てがオンだった場合のみオンを出力する回路となります。

なお3入力ANDゲートは、基本のANDゲートだけを用いて作成することができます。

というか、前回のものを含めて全てのゲートはNANDゲートだけで作れたりします。

NANDゲートはバニラのレッドストーン回路で作れるので、つまり今回を含め全ての回路はバニラのレッドストーン回路だけで実現可能ということです。

まあ、バニラで作ろうとするとどうしても規模が巨大になってしまうので、そこらへんを省力化するための1ブロックゲートということになります。

3入力ORゲート(Redstone 3-input OR gate)は石、レッドストーン*4。

3方向から入力を受け取り、少なくともひとつがオンであればオンを出力します。

3入力XORゲート(Redstone 3-input XOR gate)は3入力ORゲート、レッドストーン。

3方向から入力を受け取り、ひとつかふたつの入力がオンの場合にオンを出力します。

3入力NANDゲート(Redstone 3-input NAND gate)は3入力ANDゲート、NOTゲート。

3方向から入力を受け取り、全てがオンだった場合のみオフを出力します。

例によって3入力ANDゲートの逆となります。

3入力NORゲート(Redstone 3-input NOR gate)は3入力ORゲート、NOTゲート。

3方向から入力を受け取り、ひとつでもオンがあればオフになります。

3入力ORゲートの逆です。

3入力XNORゲート(Redstone 3-input XNOR gate)は3入力XORゲート、NOTゲート。

3方向から入力を受け取り、3つともオンか3つともオフの場合のみオンを出力します。

3入力XORゲートの逆です。

以上がPowerCraftに搭載されている、3入力論理回路となります。

3入力回路は前回の2入力回路を用いて比較的簡単に作ることができるので、いまいち不要といえば不要とはいえます。

よりデリケートで繊細な回路を組みたいという人に向けた高度な回路ということでしょう。

マインクラフト1.0のまとめ

プラスチックなのにいきなり集積回路とか技術が飛び過ぎな気もしますが、まあとにかく作ってみましょう。

まず部品として必要になるのがプラスチックブロック(Plain Plastic)。

単にプラスチックボール*4を四角く置くだけです。

ちなみにプラスチックブロックは、染料で全16色に染めることができます。

のっぺりした見た目のカラフルな建材として使用できるでしょう。

素手で簡単に割れる程度で、あまり固くないのが難点ではありますが。

さて、次にシリコンを作ります。

砂*6で粗シリコン(Rough Silicon)*3。

何故か粗シリコンと鉄インゴット、金インゴットからレッドストーンを作るアナザーレシピがありますが、よっぽどの理由がない限り使うことはないでしょう。

プラスチックブロック*3、レッドストーンリピーター、鉄インゴット*2、合成繊維、粗シリコン*2で集積回路(Integrated Circuit)が作成できます。

いきなり時代が進みすぎだろう。

集積回路はPlasticCraftの最上位素材となりますが、とりあえず集積回路、黒曜石*2、ゴムボール*2でショック吸収靴(Shock-Absorbing Boots)が作成できます。

装備していると落下ダメージを完全無効化し、べたべたブロックのダメージもキャンセルし、そしてトランポリンでのジャンプ力を倍くらいにアップしてくれるという、とても強力な装備です。

防御力は0のようですが、そのかわり耐久値も無く、壊れることはないようです。

マインクラフト1.0のまとめ

まず部品として必要になるのがプラスチックブロック(Plain Plastic)。

単にプラスチックボール*4を四角く置くだけです。

ちなみにプラスチックブロックは、染料で全16色に染めることができます。

のっぺりした見た目のカラフルな建材として使用できるでしょう。

素手で簡単に割れる程度で、あまり固くないのが難点ではありますが。

さて、次にシリコンを作ります。

砂*6で粗シリコン(Rough Silicon)*3。

何故か粗シリコンと鉄インゴット、金インゴットからレッドストーンを作るアナザーレシピがありますが、よっぽどの理由がない限り使うことはないでしょう。

プラスチックブロック*3、レッドストーンリピーター、鉄インゴット*2、合成繊維、粗シリコン*2で集積回路(Integrated Circuit)が作成できます。

いきなり時代が進みすぎだろう。

集積回路はPlasticCraftの最上位素材となりますが、とりあえず集積回路、黒曜石*2、ゴムボール*2でショック吸収靴(Shock-Absorbing Boots)が作成できます。

装備していると落下ダメージを完全無効化し、べたべたブロックのダメージもキャンセルし、そしてトランポリンでのジャンプ力を倍くらいにアップしてくれるという、とても強力な装備です。

防御力は0のようですが、そのかわり耐久値も無く、壊れることはないようです。

マインクラフト1.0のまとめ

これまで色々な要素を紹介してきたPowerCraftもいよいよ大詰め、論理回路の紹介です。

論理回路と言えばRedPowerですが、PowerCraftにもかなりの論理回路が揃っています。

まあRedPowerにはカウンタ回路という反則があるので、負けず劣らずとまではさすがに言えませんが。

あと今回の解説ですが、私が論理回路がさっぱりなため出鱈目が混ざっている可能性があります。

間違ってたらごめんね。

まあ、正直ITMediaとかの解説を読んだ方が正しい理解ができるよ!

NOTゲート(Redstone Inverter)のレシピはレッドストーン、石、レッドストーントーチ。

入力がオフであればオン、オンであればオフを出力する単純な素子です。

ANDゲート(Redstone AND gate)のレシピは石*3、レッドストーン*3。

左右2方向から入力を受け取り、両方がオンだった場合のみ出力がオンになります。

ORゲート(Redstone OR gate)のレシピは石、レッドストーン*3。

左右2方向から入力を受け取り、どちらか一方でもオンだった場合に出力がオンになります。

XORゲート(Redstone XOR gate)のレシピはORゲート、レッドストーン。

左右2方向から入力を受け取り、片方だけがオンだった場合に出力がオンになります。

ORゲートと似ていますが、両方同時にオンだった場合はオフになるというところがちがいます。

XはeXclusive、排他的という意味で、全部同じだったら駄目だということです。

NANDゲート(Redstone NAND gate)のレシピはANDゲート、NOTゲート。

左右2方向から入力を受け取り、両方がオンだった場合のみ出力がオフになります。

仕組みとしてはANDゲートのちょうど反対で、実際の論理回路の仕組みとしてもAND+NOTで作れます。

NORゲート(Redstone NOR gate)のレシピはORゲート、NOTゲート。

左右2方向から入力を受け取り、両方がオフだった場合のみ出力がオンになります。

ORゲートのちょうど逆です。

まあ、NがついてるのはNがついてないものの反転(NOT)と考えておけばいいです。

XNORゲート(Redstone XNOR gate)のレシピはXORゲート、NOTゲート。

左右2方向から入力を受け取り、両方がオンまたは両方がオフだった場合に出力がオンになります。

XORゲートの逆です。

これらは論理回路の基礎となる素子です。

ちなみにRedPowerにも上記とほぼ同じ回路が実装されているので、PowerCraftが入っておらずRedPowerが入っているようであればそちらでも試してみてください。

レッドストーン回路が非常に捗ります。

マインクラフト1.0のまとめ

論理回路と言えばRedPowerですが、PowerCraftにもかなりの論理回路が揃っています。

まあRedPowerにはカウンタ回路という反則があるので、負けず劣らずとまではさすがに言えませんが。

あと今回の解説ですが、私が論理回路がさっぱりなため出鱈目が混ざっている可能性があります。

間違ってたらごめんね。

まあ、正直ITMediaとかの解説を読んだ方が正しい理解ができるよ!

NOTゲート(Redstone Inverter)のレシピはレッドストーン、石、レッドストーントーチ。

入力がオフであればオン、オンであればオフを出力する単純な素子です。

ANDゲート(Redstone AND gate)のレシピは石*3、レッドストーン*3。

左右2方向から入力を受け取り、両方がオンだった場合のみ出力がオンになります。

ORゲート(Redstone OR gate)のレシピは石、レッドストーン*3。

左右2方向から入力を受け取り、どちらか一方でもオンだった場合に出力がオンになります。

XORゲート(Redstone XOR gate)のレシピはORゲート、レッドストーン。

左右2方向から入力を受け取り、片方だけがオンだった場合に出力がオンになります。

ORゲートと似ていますが、両方同時にオンだった場合はオフになるというところがちがいます。

XはeXclusive、排他的という意味で、全部同じだったら駄目だということです。

NANDゲート(Redstone NAND gate)のレシピはANDゲート、NOTゲート。

左右2方向から入力を受け取り、両方がオンだった場合のみ出力がオフになります。

仕組みとしてはANDゲートのちょうど反対で、実際の論理回路の仕組みとしてもAND+NOTで作れます。

NORゲート(Redstone NOR gate)のレシピはORゲート、NOTゲート。

左右2方向から入力を受け取り、両方がオフだった場合のみ出力がオンになります。

ORゲートのちょうど逆です。

まあ、NがついてるのはNがついてないものの反転(NOT)と考えておけばいいです。

XNORゲート(Redstone XNOR gate)のレシピはXORゲート、NOTゲート。

左右2方向から入力を受け取り、両方がオンまたは両方がオフだった場合に出力がオンになります。

XORゲートの逆です。

これらは論理回路の基礎となる素子です。

ちなみにRedPowerにも上記とほぼ同じ回路が実装されているので、PowerCraftが入っておらずRedPowerが入っているようであればそちらでも試してみてください。

レッドストーン回路が非常に捗ります。

マインクラフト1.0のまとめ