いこう。ここもじきに腐海に沈む…

ということでThaumCraft2は、迫り来る汚染と戦い抜くMODです。

見てわかるとおり、先日まで解説していたThaumCraft1とは全くの別物になっています。

ThaumCraft1同様Wikiに詳しい解説が載ってるのでいらないといえばいらないのですが、あちらはあくまで列挙メインで、では実際どうすればいいの、というところはあまりありません。

汚染でかなり困ったので書き残しておきます。

使用したバージョンは2.1.1、使用BlockID数は11です。

ThaumCraft2でまずなんといっても目に入るのが、上記の汚染です。

万一自宅が汚染されようものなら非常に残念な景観になってしまうことは間違いありません。

なんとしてでもこれを防ぐ必要があります。

まずは研究台(Quaestium)を作ります。

レシピは羽根、ガラス瓶、墨袋、金インゴット*3、焼石*3。

研究台を作ったら、右上に紙、左のスロットには研究対象のアイテムを最大三カ所までセットします。

一番上がメイン研究素材で、下の二つはサブ素材です。

セットするアイテムはなんでもよく、丸石のようなゴミでも僅かに成功する可能性はあります。

成功率は中央のゲージで確認でき、上の+が成功率、-が失敗率、一番下のがアイテムのロスト率です。

もちろん高価なものほど成功確率は高くなります。

成功すると断片的知識(Fragment of Knowledge)が手に入ります。

今回取得した知識にはLostという修飾詞がついていますが、これは研究を進めることのできる知識の方向性を示しています。

種類は4種類で、「Lost」が失われた知識、「Forbidden」が禁忌、「Tainted」が汚染、「Eldritch」はエルドリッチ、古代の神秘的技術を示しています。

丸石では成功確率が低すぎるので、近くに汚染地域があれば草刈りをしましょう。

希にTaint Sporesというアーティファクトを入手できます。

アーティファクトは研究素材で、他にはチェストなどから手に入ります。

全部で24種類もあるようですが、基本的にはどれも同じ研究素材です。

解説に「Common Tainted Artifact」とありますが、この意味は、「Common」がレア度、「Tainted」が知識の種類です。

レア度は4種類で、「Common」普通、「Uncommon」少し珍しい、「Rare」「Exceptinal」非常に珍しいの4種類。

もちろんレア度が高いほど研究の成功率が高まり、時に数枚の知識を手に入れられることがあります。

丸石などの通常アイテムはほぼLostの知識しか手に入らないようです。

ちなみに丸石サブ素材に入れると研究の成功率を1%上昇させます。

ほぼ気休めですが、どうせ丸石は有り余るので、特に入れるものがなければ素材に突っ込んでおくとよいでしょう。

サブ素材にもアーティファクトをセットするとさらに成功率が上がりますが、Uncommonひとつで20%、Commonひとつで10%なのにUncommon+Commonで25%なので、一緒に研究した方がいいのかどうかは微妙なところです。

サトウキビの量産体制が整っていれば、本棚を突っ込むのが非常に効率がよいみたいです。

さすが知識の宝庫。

こうして手に入った知識はどうするかというと、さらにもう一度研究台に突っ込みます。

すると今度は理論(Theory)が完成します。

理論は方向性といったふわっとしたものではなく、それぞれの成果物に対応した具体的な理論になります。

写真は魔導修理器(Thaumic Repairer)の理論で、制作難易度はHardです。

難易度は「Trivial」自明、「Easy」簡単、「Moderate」ほどほど、「Hard」難しい、「Tricky」大変、「Tortuous」困難の6種類のようです。

難易度は成果物で決まっているわけではなく、同じ成果物でも時に簡単だったり時に難しかったりします。

できあがった理論はどうするかというと、さらにさらに研究台に突っ込みます。

理論の研究には、これまでには無かった研究進行状態を表すバーが現れます。

といっても今回は理論を何個も必要とするわけではありません。

一枚の理論で何回も成功判定を行い、一度成功すれば研究進行状況が一段階進み、失敗すると一段階減ります。

最終的に5段階まで研究が進んで成功するか、0段階で失敗して理論をロストするかの二択です。

難易度Hardでも成功率40%、失敗確率14%とかなので、わりと成功率は高めです。

Trickyで半々、Tortuousでマイナスなので、この二つ以外の難易度であれば概ね成功します。

研究に成功すると、その理論を発見したことになります。

右クリックで使用すると、該当のアイテム作成が解禁され、以後作業台や魔力注入器などで作成することができるようになります。

このようにして作成可能なアイテムを増やしていくのが、ThaumCraft2の基本的手順となります。

マインクラフト1.2のまとめ

ということでThaumCraft2は、迫り来る汚染と戦い抜くMODです。

見てわかるとおり、先日まで解説していたThaumCraft1とは全くの別物になっています。

ThaumCraft1同様Wikiに詳しい解説が載ってるのでいらないといえばいらないのですが、あちらはあくまで列挙メインで、では実際どうすればいいの、というところはあまりありません。

汚染でかなり困ったので書き残しておきます。

使用したバージョンは2.1.1、使用BlockID数は11です。

ThaumCraft2でまずなんといっても目に入るのが、上記の汚染です。

万一自宅が汚染されようものなら非常に残念な景観になってしまうことは間違いありません。

なんとしてでもこれを防ぐ必要があります。

まずは研究台(Quaestium)を作ります。

レシピは羽根、ガラス瓶、墨袋、金インゴット*3、焼石*3。

研究台を作ったら、右上に紙、左のスロットには研究対象のアイテムを最大三カ所までセットします。

一番上がメイン研究素材で、下の二つはサブ素材です。

セットするアイテムはなんでもよく、丸石のようなゴミでも僅かに成功する可能性はあります。

成功率は中央のゲージで確認でき、上の+が成功率、-が失敗率、一番下のがアイテムのロスト率です。

もちろん高価なものほど成功確率は高くなります。

成功すると断片的知識(Fragment of Knowledge)が手に入ります。

今回取得した知識にはLostという修飾詞がついていますが、これは研究を進めることのできる知識の方向性を示しています。

種類は4種類で、「Lost」が失われた知識、「Forbidden」が禁忌、「Tainted」が汚染、「Eldritch」はエルドリッチ、古代の神秘的技術を示しています。

丸石では成功確率が低すぎるので、近くに汚染地域があれば草刈りをしましょう。

希にTaint Sporesというアーティファクトを入手できます。

アーティファクトは研究素材で、他にはチェストなどから手に入ります。

全部で24種類もあるようですが、基本的にはどれも同じ研究素材です。

解説に「Common Tainted Artifact」とありますが、この意味は、「Common」がレア度、「Tainted」が知識の種類です。

レア度は4種類で、「Common」普通、「Uncommon」少し珍しい、「Rare」「Exceptinal」非常に珍しいの4種類。

もちろんレア度が高いほど研究の成功率が高まり、時に数枚の知識を手に入れられることがあります。

丸石などの通常アイテムはほぼLostの知識しか手に入らないようです。

ちなみに丸石サブ素材に入れると研究の成功率を1%上昇させます。

ほぼ気休めですが、どうせ丸石は有り余るので、特に入れるものがなければ素材に突っ込んでおくとよいでしょう。

サブ素材にもアーティファクトをセットするとさらに成功率が上がりますが、Uncommonひとつで20%、Commonひとつで10%なのにUncommon+Commonで25%なので、一緒に研究した方がいいのかどうかは微妙なところです。

サトウキビの量産体制が整っていれば、本棚を突っ込むのが非常に効率がよいみたいです。

さすが知識の宝庫。

こうして手に入った知識はどうするかというと、さらにもう一度研究台に突っ込みます。

すると今度は理論(Theory)が完成します。

理論は方向性といったふわっとしたものではなく、それぞれの成果物に対応した具体的な理論になります。

写真は魔導修理器(Thaumic Repairer)の理論で、制作難易度はHardです。

難易度は「Trivial」自明、「Easy」簡単、「Moderate」ほどほど、「Hard」難しい、「Tricky」大変、「Tortuous」困難の6種類のようです。

難易度は成果物で決まっているわけではなく、同じ成果物でも時に簡単だったり時に難しかったりします。

できあがった理論はどうするかというと、さらにさらに研究台に突っ込みます。

理論の研究には、これまでには無かった研究進行状態を表すバーが現れます。

といっても今回は理論を何個も必要とするわけではありません。

一枚の理論で何回も成功判定を行い、一度成功すれば研究進行状況が一段階進み、失敗すると一段階減ります。

最終的に5段階まで研究が進んで成功するか、0段階で失敗して理論をロストするかの二択です。

難易度Hardでも成功率40%、失敗確率14%とかなので、わりと成功率は高めです。

Trickyで半々、Tortuousでマイナスなので、この二つ以外の難易度であれば概ね成功します。

研究に成功すると、その理論を発見したことになります。

右クリックで使用すると、該当のアイテム作成が解禁され、以後作業台や魔力注入器などで作成することができるようになります。

このようにして作成可能なアイテムを増やしていくのが、ThaumCraft2の基本的手順となります。

マインクラフト1.2のまとめ

PR

Minecraftを1.2.5にバージョンアップしました。

まあ、明日から記事はしばらく1.2.4だったりするんですが。

ソードアート・オンライン8 アーリー・アンド・レイト 川原 礫

ソードアート・オンライン9 アリシゼーション・ビギニング

☆☆☆☆

いやあ、いくらなんでも反則だろその設定。

もはや既に何でもありじゃないか。

これまでの展開に意味があったのか、伏線や設定をきちんと収束させてくれるのか心配になるレベル。

これで面白くなければとっくに放り出してるというのに、どうしてこんなに面白いんだ。おのれ。

アクセル・ワールド10 Elements 川原 礫

アクセル・ワールド11 超硬の狼

☆☆☆☆

というかこの人執筆ペースが異常。

それでいて下手な作家よりずっと面白いんだからたまりませんな。

あとはいきなり燃え尽きて音信不通になったりしないことを祈るだけです。

こちらはあまりはっきりとした話の区切りというものがなく、一応一段落したと思ったらまた新たな問題が二個三個現れる、という展開の繰り返しで息のつく暇がありません。

で、結局そのチート集団はまともな手段でどうにかなるレベルなんだろうな?

死刑執行中脱獄進行中 荒木 飛呂彦

☆☆☆☆

ジョジョの外伝的作品、およびジョジョの世界観を彷彿とさせるオリジナルの短編集。

相変わらず天才的なストーリーテリングで先の見えない展開が面白いです。

最近のジョジョは読んでないんだけどそろそろ見直してみるかなあ。

まあ、明日から記事はしばらく1.2.4だったりするんですが。

ソードアート・オンライン8 アーリー・アンド・レイト 川原 礫

ソードアート・オンライン9 アリシゼーション・ビギニング

☆☆☆☆

いやあ、いくらなんでも反則だろその設定。

もはや既に何でもありじゃないか。

これまでの展開に意味があったのか、伏線や設定をきちんと収束させてくれるのか心配になるレベル。

これで面白くなければとっくに放り出してるというのに、どうしてこんなに面白いんだ。おのれ。

アクセル・ワールド10 Elements 川原 礫

アクセル・ワールド11 超硬の狼

☆☆☆☆

というかこの人執筆ペースが異常。

それでいて下手な作家よりずっと面白いんだからたまりませんな。

あとはいきなり燃え尽きて音信不通になったりしないことを祈るだけです。

こちらはあまりはっきりとした話の区切りというものがなく、一応一段落したと思ったらまた新たな問題が二個三個現れる、という展開の繰り返しで息のつく暇がありません。

で、結局そのチート集団はまともな手段でどうにかなるレベルなんだろうな?

死刑執行中脱獄進行中 荒木 飛呂彦

☆☆☆☆

ジョジョの外伝的作品、およびジョジョの世界観を彷彿とさせるオリジナルの短編集。

相変わらず天才的なストーリーテリングで先の見えない展開が面白いです。

最近のジョジョは読んでないんだけどそろそろ見直してみるかなあ。

JavaScriptで定期的に実行したい関数がある場合、window.setIntervalを使用することがあるかもしれません。

window.setIntervalは指定した時間毎に関数を実行してくれる便利な関数です。

で、うっかり関数内でsetIntervalを使用した場合、実際うまく動いているように見えることが多いので気付かないかもしれませんが、実は内部で恐ろしいことが起こっています。

AJAXでhoge.phpを拾ってきて、<div>タグの中身を書き換え、インターバルをセットしています。

これでめでたしかと思いきや、ポイントはsetIntervalは重複するというところです。

どういうことかって、最初にHTMLを呼び出した時点でhoge()が実行され、setIntervalでhoge()が予約されます。

1秒後に予約されたhoge()が実行されます。

で、ここでsetIntervalでhoge()が予約されます。

2秒後には…最初に予約されたhoge()と1秒後に予約されたhoge()で2回のhoge()が実行されます。

で、ここでsetIntervalでhoge()が2回分予約され……

自分で書いたものとはいえ、サービスイン直前に見つけたときはどうしようかと思った。

いや、なんかうっかりsetIntervalとsetTimeoutを混同してしまっていたらしい。

というわけでこのような場合はsetTimeoutで実装します。

これで毎秒一回関数が実行されるようになりました。

ちなみに、setIntervalを使う場合は以下のように関数の外に出します。

何故ならばsetIntervalは杓子定規に動くので、もし前の呼び出しが終了していなくてもさらに実行されてしまうのです。

10秒かかる処理をsetIntervalで実装してしまうと、同じ関数が同時に10本走ったりとかそういう事態になってたいへんです。

setIntervalは忘れてsetTimeoutを使いましょう。

window.setIntervalは指定した時間毎に関数を実行してくれる便利な関数です。

で、うっかり関数内でsetIntervalを使用した場合、実際うまく動いているように見えることが多いので気付かないかもしれませんが、実は内部で恐ろしいことが起こっています。

<div id="hoge">

<script type="text/javascript">hoge();</script>

</div>

<script type="text/javascript">

function hoge(){

$.get("hoge.php", function(data){

$('#hoge').html(data);

window.setInterval(hoge, 1000);

});

}

</script>

よくあるAJAXで自動的に更新されるHTMLです。AJAXでhoge.phpを拾ってきて、<div>タグの中身を書き換え、インターバルをセットしています。

これでめでたしかと思いきや、ポイントはsetIntervalは重複するというところです。

どういうことかって、最初にHTMLを呼び出した時点でhoge()が実行され、setIntervalでhoge()が予約されます。

1秒後に予約されたhoge()が実行されます。

で、ここでsetIntervalでhoge()が予約されます。

2秒後には…最初に予約されたhoge()と1秒後に予約されたhoge()で2回のhoge()が実行されます。

で、ここでsetIntervalでhoge()が2回分予約され……

自分で書いたものとはいえ、サービスイン直前に見つけたときはどうしようかと思った。

いや、なんかうっかりsetIntervalとsetTimeoutを混同してしまっていたらしい。

というわけでこのような場合はsetTimeoutで実装します。

<div id="hoge">

<script type="text/javascript">hoge();</script>

</div>

<script type="text/javascript">

function hoge(){

$.get("hoge.php", function(data){

$('#hoge').html(data);

window.setTimeout(hoge, 1000);

});

}

</script>

setTimeoutは指定時間後にただ一回だけ実行してくれる、という関数です。これで毎秒一回関数が実行されるようになりました。

ちなみに、setIntervalを使う場合は以下のように関数の外に出します。

<div id="hoge">

<script type="text/javascript">window.setInterval(hoge, 1000);</script>

</div>

<script type="text/javascript">

function hoge(){

$.get("hoge.php", function(data){

$('#hoge').html(data);

});

}

</script>

こっちでも一応動くのですが、避けられるようであれば避けた方がいいです。何故ならばsetIntervalは杓子定規に動くので、もし前の呼び出しが終了していなくてもさらに実行されてしまうのです。

10秒かかる処理をsetIntervalで実装してしまうと、同じ関数が同時に10本走ったりとかそういう事態になってたいへんです。

setIntervalは忘れてsetTimeoutを使いましょう。

前回の続き。

さて、ThaumCraft最後の記事はタリスマンです。

現在は失われてしまった技術を用いることで、ThaumCraft最高峰にして究極の魔術を現代に蘇らせてみせましょう。

非公式Wikiではネタバレを避けるためあえてぼかして書かれていますが、ここでは全部書いてみます。

まず第一段階として、タリスマンコアを作成します。

これは普通にThaumium Ingot*4と魔力クリスタルをクラフトするだけです。

さて、このタリスマンコアを活性化する鍵ですが、それが前々回の祭壇です。

祭壇の中央には非常に大きなエネルギーが集結しており、魔力注入器では扱いきれないタリスマンにもチャージを行うことができます。

祭壇にタリスマンコアを設置すると、周囲からのエネルギーを吸収して活性化したタリスマンコア(Charged Talisman Core)になります。

なお、一度チャージすると魔力を使い果たしてしまうため、再度チャージするには魔力が貯まるまでしばらく待たないといけません。

こうしてチャージしたタリスマンコアを使い、いくつかの上級魔力アイテムが作成可能になります。

無のシンボルにチャージすると無のタリスマン(Talisman of the Void)。

これは帰宅専用のポータブルVoidシンボルで、右クリックすると黒曜石の門に即座に帰ることができます。

ただし、ルーンのついていないシンボルにしか行けないみたいです。

また一度使用するたびに魔力クリスタルをひとつ消費します。

遠征どこでもドアなどと組み合わせて、ちょっとそこまで散歩に行ってくるのもいいかもしれません。

エルドリッチの心材にチャージすると体力のタリスマン(Talisman of Health)。

持っているだけで、ダメージを受けたとき、満腹度が高いときの自然回復と同じように徐々に回復してくれます。

ただし回復するたびにタリスマンの耐久値が少しづつ減っていきます。

耐久値が0になっても消滅することはなく、魔力クリスタルをひとつ消費して耐久値をマックスまで回復します。

一気にダメージを受けると死ぬので絶対安全とは言えませんが、回復速度は自然回復より速いのでわりと安定します。

最後にDistilled Hungerにチャージすると活力のタリスマン(Talisman of Vigor)。

体力のタリスマンとほぼ同じですが、こちらは満腹度を回復します。

これらのタリスマン、そして四風の剣や千里のブーツなどで身体を固めると、もう満腹度や体力・移動速度に縛られずに、自由にどこまでも進んで戦い続けることが可能になります。

実はThaumCraftは錬金術ではなく脳筋のためのMODだったという驚愕の結末。

マインクラフト1.1のまとめ

さて、ThaumCraft最後の記事はタリスマンです。

現在は失われてしまった技術を用いることで、ThaumCraft最高峰にして究極の魔術を現代に蘇らせてみせましょう。

非公式Wikiではネタバレを避けるためあえてぼかして書かれていますが、ここでは全部書いてみます。

まず第一段階として、タリスマンコアを作成します。

これは普通にThaumium Ingot*4と魔力クリスタルをクラフトするだけです。

さて、このタリスマンコアを活性化する鍵ですが、それが前々回の祭壇です。

祭壇の中央には非常に大きなエネルギーが集結しており、魔力注入器では扱いきれないタリスマンにもチャージを行うことができます。

祭壇にタリスマンコアを設置すると、周囲からのエネルギーを吸収して活性化したタリスマンコア(Charged Talisman Core)になります。

なお、一度チャージすると魔力を使い果たしてしまうため、再度チャージするには魔力が貯まるまでしばらく待たないといけません。

こうしてチャージしたタリスマンコアを使い、いくつかの上級魔力アイテムが作成可能になります。

無のシンボルにチャージすると無のタリスマン(Talisman of the Void)。

これは帰宅専用のポータブルVoidシンボルで、右クリックすると黒曜石の門に即座に帰ることができます。

ただし、ルーンのついていないシンボルにしか行けないみたいです。

また一度使用するたびに魔力クリスタルをひとつ消費します。

遠征どこでもドアなどと組み合わせて、ちょっとそこまで散歩に行ってくるのもいいかもしれません。

エルドリッチの心材にチャージすると体力のタリスマン(Talisman of Health)。

持っているだけで、ダメージを受けたとき、満腹度が高いときの自然回復と同じように徐々に回復してくれます。

ただし回復するたびにタリスマンの耐久値が少しづつ減っていきます。

耐久値が0になっても消滅することはなく、魔力クリスタルをひとつ消費して耐久値をマックスまで回復します。

一気にダメージを受けると死ぬので絶対安全とは言えませんが、回復速度は自然回復より速いのでわりと安定します。

最後にDistilled Hungerにチャージすると活力のタリスマン(Talisman of Vigor)。

体力のタリスマンとほぼ同じですが、こちらは満腹度を回復します。

これらのタリスマン、そして四風の剣や千里のブーツなどで身体を固めると、もう満腹度や体力・移動速度に縛られずに、自由にどこまでも進んで戦い続けることが可能になります。

実はThaumCraftは錬金術ではなく脳筋のためのMODだったという驚愕の結末。

マインクラフト1.1のまとめ

前回の続き。

今回は日本語Wikiに載っていない要素を触ってみます。

金ブロック、Eldritch Timber*4、帯電の魔力クリスタル*3、ノードでThaumic Generator。

周囲のノードや、魔力ある空間から魔力を集め、IndustrialCraft2の電力を発生させるというまさかの魔法と科学の融合装置です。

適当に配置しただけで7.5EU/tの無尽蔵な電力供給を約束するなかなかの卑怯アイテムです。

またエネルギーパイプを繋げばBuildCraftのエネルギー源にもなります。

さらにRedPower Machineが入っていれば、そちらの動力としても使用できるみたいです。

どんだけ高性能なんだよ。

Thaumiumの斧、Eldritch Timber*2、新緑の魔力クリスタル*2でビーストチョッパー(Woodsman's Axe)。

こいつはいわゆる木こりMODの能力を持っています。

しかも回収のされ方がなんだか気持ちいいです。

なお残念ながら、Eldritchに大ダメージとかそういう特殊能力はないようでした。

最後にThaumium Sword、Eldritch Timber、帯電の魔力クリスタル*3で四風の剣(Sword of the Four Winds)

元ネタはエバークエストですかね?

この剣は近くの敵を範囲攻撃することができ、遠くの敵に使うと釣り竿を使ったときのように風の力で敵を引き寄せます。

また右クリックすると自分が素早く前に数ブロック移動します。

右クリック押しっぱなしだとものすごい速度で進めるので、武器としてよりむしろ移動手段として便利です。

ちなみにビーストチョッパーと四風の剣はエンチャントも可能です。

マインクラフト1.1のまとめ

今回は日本語Wikiに載っていない要素を触ってみます。

金ブロック、Eldritch Timber*4、帯電の魔力クリスタル*3、ノードでThaumic Generator。

周囲のノードや、魔力ある空間から魔力を集め、IndustrialCraft2の電力を発生させるというまさかの魔法と科学の融合装置です。

適当に配置しただけで7.5EU/tの無尽蔵な電力供給を約束するなかなかの卑怯アイテムです。

またエネルギーパイプを繋げばBuildCraftのエネルギー源にもなります。

さらにRedPower Machineが入っていれば、そちらの動力としても使用できるみたいです。

どんだけ高性能なんだよ。

Thaumiumの斧、Eldritch Timber*2、新緑の魔力クリスタル*2でビーストチョッパー(Woodsman's Axe)。

こいつはいわゆる木こりMODの能力を持っています。

しかも回収のされ方がなんだか気持ちいいです。

なお残念ながら、Eldritchに大ダメージとかそういう特殊能力はないようでした。

最後にThaumium Sword、Eldritch Timber、帯電の魔力クリスタル*3で四風の剣(Sword of the Four Winds)

元ネタはエバークエストですかね?

この剣は近くの敵を範囲攻撃することができ、遠くの敵に使うと釣り竿を使ったときのように風の力で敵を引き寄せます。

また右クリックすると自分が素早く前に数ブロック移動します。

右クリック押しっぱなしだとものすごい速度で進めるので、武器としてよりむしろ移動手段として便利です。

ちなみにビーストチョッパーと四風の剣はエンチャントも可能です。

マインクラフト1.1のまとめ

前回の続き。

まずは転送の杖(Apportation Wand)を作ります。

ポータブルホールでEldritch Timberに魔力を与えると完成します。

杖を手に持ち右クリックすると、指しているブロックをそのまま吸収します。

現在吸収しているアイテムは左上に表示されます。

そして再度右クリックすると、そのまま設置しなおすことが出来ます。

まあシルクタッチのようなものですが、シルクタッチでは無理な氷やガラス板なども回収できます。

なお耐久値が減る判定は回収時に行われるため、耐久値が尽きると最後に回収したブロックが元に戻せなくなります。

なので作るときは念のために複数本作っておきましょう。

なお複数本作ってもストレージは共通で一つだけです。

さて、準備が出来たらオベリスクを探しに行きましょう。

みつかりました。

これがオベリスクで、周囲に魔力を供給してくれるという素晴らしい効果があります。

ただ、数があまり多くないので、自宅に最初からオベリスクがあるなどという状態は希です。

遠くの地にあるオベリスクを回収し、自宅に移設しましょう。

ところがこの移設、適当にやると失敗します。

移設の正しい手順は、回収時は上から、復元時は下から行うというものです。

いきなり一番下に転送の杖を使うとこうなります。

ということで一番上を回収して設置しなおし、次に二番目を回収し、という手順を繰り返して移設しましょう。

といっても一個しか持ち運べないのにどうやって復元するの?

正しい手順が必要なのは「復元する」ときだけです。

復元せずにバラバラのまま設置するだけであれば大丈夫なので、いったん設置場所の近くに解体しておいて、最後に組み立てを行いましょう。

まあ、実はシルクタッチで回収できるというのは秘密ですが。

また、ごく希に4本のオベリスクが集まったものが見つかります。

ただのオベリスクより遙かに力のある場所みたいです。

たいていの場合一部が壊れていますが、修復することで復活できます。

中央のブロックのみ祭壇(Obsidian Alter)という別のブロックになっています。

持ち帰ったら適当に再現します。

床の黒曜石は必要ないかもしれませんが、せっかくなので張り替えました。

これで自宅にも魔力の源が。

とりあえず近くにシンボルを設置すると、わざわざ施設を作らなくても、自動でオベリスクの魔力を使って効果を発動します。

あと魔力凝集器の近くにオベリスクを設置すると、魔力凝集器の効率を上げてくれるみたいです。

どんどん建てまくろうオベリスク。

マインクラフト1.1のまとめ

まずは転送の杖(Apportation Wand)を作ります。

ポータブルホールでEldritch Timberに魔力を与えると完成します。

杖を手に持ち右クリックすると、指しているブロックをそのまま吸収します。

現在吸収しているアイテムは左上に表示されます。

そして再度右クリックすると、そのまま設置しなおすことが出来ます。

まあシルクタッチのようなものですが、シルクタッチでは無理な氷やガラス板なども回収できます。

なお耐久値が減る判定は回収時に行われるため、耐久値が尽きると最後に回収したブロックが元に戻せなくなります。

なので作るときは念のために複数本作っておきましょう。

なお複数本作ってもストレージは共通で一つだけです。

さて、準備が出来たらオベリスクを探しに行きましょう。

みつかりました。

これがオベリスクで、周囲に魔力を供給してくれるという素晴らしい効果があります。

ただ、数があまり多くないので、自宅に最初からオベリスクがあるなどという状態は希です。

遠くの地にあるオベリスクを回収し、自宅に移設しましょう。

ところがこの移設、適当にやると失敗します。

移設の正しい手順は、回収時は上から、復元時は下から行うというものです。

いきなり一番下に転送の杖を使うとこうなります。

ということで一番上を回収して設置しなおし、次に二番目を回収し、という手順を繰り返して移設しましょう。

といっても一個しか持ち運べないのにどうやって復元するの?

正しい手順が必要なのは「復元する」ときだけです。

復元せずにバラバラのまま設置するだけであれば大丈夫なので、いったん設置場所の近くに解体しておいて、最後に組み立てを行いましょう。

まあ、実はシルクタッチで回収できるというのは秘密ですが。

また、ごく希に4本のオベリスクが集まったものが見つかります。

ただのオベリスクより遙かに力のある場所みたいです。

たいていの場合一部が壊れていますが、修復することで復活できます。

中央のブロックのみ祭壇(Obsidian Alter)という別のブロックになっています。

持ち帰ったら適当に再現します。

床の黒曜石は必要ないかもしれませんが、せっかくなので張り替えました。

これで自宅にも魔力の源が。

とりあえず近くにシンボルを設置すると、わざわざ施設を作らなくても、自動でオベリスクの魔力を使って効果を発動します。

あと魔力凝集器の近くにオベリスクを設置すると、魔力凝集器の効率を上げてくれるみたいです。

どんどん建てまくろうオベリスク。

マインクラフト1.1のまとめ

今日は何もない。

うん、何もなかったんだ。

バード 最凶雀士VS天才魔術師2 山根 和俊

☆☆☆

あの自動卓天和がまさかの進化。

だが蛇がキモいという圧倒的事実の前には些細なことであった。

終わり方もがっかりというかなんだそれという。

蛇は死なないと駄目だろ。

ということで原作再版してください。

満潮!ツモクラテス2 片山まさゆき

満潮!ツモクラテス5

☆☆☆

嗚呼、前作の主人公がゴミのようだ。

今作の主人公たちはいまいちしょっぱいのに麻雀だけ何故か強い演出になっていてなんかこう残念。

しかし3、4巻を買った記録がないのは何故だろう。

むこうぶち32 天獅子 悦也

☆☆☆

さすがにいいかげん同じような展開ばかりではなかろうかと。

というかこの世界のバブルはいつまで続くんだろうか。

バブルがはじけて賭場が見つからずハロワに並ぶ傀…見てみたいようなないような。

角刈りすずめ2 KICHIJO

☆☆☆☆☆

はじめからおわりまで徹頭徹尾バカ、そう、これはぶんぶんレジデンスの正当後継作。

麻雀は一切やってないのでまともな期待するとゴミですが、無駄に迫力のある絵で脱力シュール麻雀をやってくれる本作の後継作はしばらく出なさそう?

うん、何もなかったんだ。

バード 最凶雀士VS天才魔術師2 山根 和俊

☆☆☆

あの自動卓天和がまさかの進化。

だが蛇がキモいという圧倒的事実の前には些細なことであった。

終わり方もがっかりというかなんだそれという。

蛇は死なないと駄目だろ。

ということで原作再版してください。

満潮!ツモクラテス2 片山まさゆき

満潮!ツモクラテス5

☆☆☆

嗚呼、前作の主人公がゴミのようだ。

今作の主人公たちはいまいちしょっぱいのに麻雀だけ何故か強い演出になっていてなんかこう残念。

しかし3、4巻を買った記録がないのは何故だろう。

むこうぶち32 天獅子 悦也

☆☆☆

さすがにいいかげん同じような展開ばかりではなかろうかと。

というかこの世界のバブルはいつまで続くんだろうか。

バブルがはじけて賭場が見つからずハロワに並ぶ傀…見てみたいようなないような。

角刈りすずめ2 KICHIJO

☆☆☆☆☆

はじめからおわりまで徹頭徹尾バカ、そう、これはぶんぶんレジデンスの正当後継作。

麻雀は一切やってないのでまともな期待するとゴミですが、無駄に迫力のある絵で脱力シュール麻雀をやってくれる本作の後継作はしばらく出なさそう?

地形改変系MODの中でも、バイオーム自体を追加するものが存在します。

7種のバイオームを追加するTrees++、28種類のバイオームを追加するExtraBiomesXL、風変わりなバイオームばかり増やすCrazy Biomes 、ダイヤモンドブロックでできたダイヤモンドバイオームを追加する(ジョーク)MODなんてのもあります。

その中でもおそらく究極なのがこちら、BicBiomeCraftです。

追加されるバイオームは210種類以上です。

いや、桁おかしいだろ。

入れたが最後、これまでの世界には二度と会えない…ということもなく、追加バイオームの出現率は抑えめになっているようです。

使用したバージョンは V4.0、使用BlockID数は36です。

インストールは既存ファイルを幾つか書き換えるのでjarに突っ込みます。

前提にForgeがあるので、ModLoader、MLMP、Forge、Optifineといういつもの順で入れた後に上書きしましょう。

BlockIDは170から205を使用し、残念ながら書き換えできないようです。

なお今回の撮影はさすがにクリエイティブで行っています。

雪の巨大な森(SnowBigJungle)

高さ100ブロック以上の巨大な木が生え、最上部は雲の高さを超えます。

黄色の巨大ジャングル(YellowBigJungle2)

同じく巨大ジャングルですが、こちらは黄色い葉のツリーです。

高原の森(rForest)

旧高度限界付近、120程度の高さの高原に広がる森と、そこにあった非常に胡散臭い色をした池(ただの水です)。

通常の川バイオームが横切ると大峡谷になります。

MTung Dauck

意味はわかりませんが紅葉の森です。

WWSWinter

こちらは竹MODの桜…ではなく、冬をイメージした白のバイオームです。

まあたくさんバイオームがあると言っても、基本的にはこのように、色や素材は違うけど構造は既存バイオームと似たような景色が広がる場所が多いようです。

それでは普通じゃないバイオームを探してみましょう。

ガラスの森(MSDGlassBigJungle)

地面はガラス、木と葉はガラスっぽいなにか別の素材でできています。

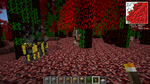

NetherBigJungle2

端から見ると赤い森、しかし地面はネザーラックとソウルサンドでできており、通常世界にもかかわらずブレイズやマグマキューブがうろついています。

MT glassier

一面ガラスと氷に覆われた死の世界。

残念な点としては、バイオームの数のわりにわりと似たような内容が多いのと、バイオームごとの面積が広すぎることでしょう。

どこまで行ってもジャングルか林かということになりがちで、クリエイティブでもないと結局全部見ることができず、せっかくの数があまり意味をなしていません。

バイオームの広さを縮小するオプションとかもあればよかったのにと思います。

あとガラスバイオームのようにはっちゃけた内容がもう少し多くてもいい気がします。

マインクラフト1.2のまとめ

7種のバイオームを追加するTrees++、28種類のバイオームを追加するExtraBiomesXL、風変わりなバイオームばかり増やすCrazy Biomes 、ダイヤモンドブロックでできたダイヤモンドバイオームを追加する(ジョーク)MODなんてのもあります。

その中でもおそらく究極なのがこちら、BicBiomeCraftです。

追加されるバイオームは210種類以上です。

いや、桁おかしいだろ。

入れたが最後、これまでの世界には二度と会えない…ということもなく、追加バイオームの出現率は抑えめになっているようです。

使用したバージョンは V4.0、使用BlockID数は36です。

インストールは既存ファイルを幾つか書き換えるのでjarに突っ込みます。

前提にForgeがあるので、ModLoader、MLMP、Forge、Optifineといういつもの順で入れた後に上書きしましょう。

BlockIDは170から205を使用し、残念ながら書き換えできないようです。

なお今回の撮影はさすがにクリエイティブで行っています。

雪の巨大な森(SnowBigJungle)

高さ100ブロック以上の巨大な木が生え、最上部は雲の高さを超えます。

黄色の巨大ジャングル(YellowBigJungle2)

同じく巨大ジャングルですが、こちらは黄色い葉のツリーです。

高原の森(rForest)

旧高度限界付近、120程度の高さの高原に広がる森と、そこにあった非常に胡散臭い色をした池(ただの水です)。

通常の川バイオームが横切ると大峡谷になります。

MTung Dauck

意味はわかりませんが紅葉の森です。

WWSWinter

こちらは竹MODの桜…ではなく、冬をイメージした白のバイオームです。

まあたくさんバイオームがあると言っても、基本的にはこのように、色や素材は違うけど構造は既存バイオームと似たような景色が広がる場所が多いようです。

それでは普通じゃないバイオームを探してみましょう。

ガラスの森(MSDGlassBigJungle)

地面はガラス、木と葉はガラスっぽいなにか別の素材でできています。

NetherBigJungle2

端から見ると赤い森、しかし地面はネザーラックとソウルサンドでできており、通常世界にもかかわらずブレイズやマグマキューブがうろついています。

MT glassier

一面ガラスと氷に覆われた死の世界。

残念な点としては、バイオームの数のわりにわりと似たような内容が多いのと、バイオームごとの面積が広すぎることでしょう。

どこまで行ってもジャングルか林かということになりがちで、クリエイティブでもないと結局全部見ることができず、せっかくの数があまり意味をなしていません。

バイオームの広さを縮小するオプションとかもあればよかったのにと思います。

あとガラスバイオームのようにはっちゃけた内容がもう少し多くてもいい気がします。

マインクラフト1.2のまとめ

あ、みんな忘れてると思うけどここPHPのブログです。

MODX EvolutionにはDBAPIというデータベース接続クラスが用意されています。

が、中を見てみたところ相当がっかりな作りでした。

function delete($from,$where='',$limit=''){

if($where != '') $where = "WHERE {$where}";

これはひどい。

escape()の引数はバラで与えないといけないのに、select()やdelete()のwhere句は文字列をそのまま使うので、呼び出し側でいちいち組み立てないといけません。

こんな危険な作りだったら最初から使わない方が安全ですし、どうせ作るのであればbindValue()くらい実装してくれと。

まあ、いちいち接続を確立しなくても$modx->dbから常に使えるのが利点ですので、危険性を理解した上で使うならいいのではないでしょうか。

getColumn()やprepareDate()のような意味のわからないメソッドがある一方、beginやprepare、bindといった必須機能がないなど、

正直素直にPear::MDB2でも使ってくれと言わざるをえない。

MODX EvolutionにはDBAPIというデータベース接続クラスが用意されています。

が、中を見てみたところ相当がっかりな作りでした。

function delete($from,$where='',$limit=''){

if($where != '') $where = "WHERE {$where}";

これはひどい。

escape()の引数はバラで与えないといけないのに、select()やdelete()のwhere句は文字列をそのまま使うので、呼び出し側でいちいち組み立てないといけません。

こんな危険な作りだったら最初から使わない方が安全ですし、どうせ作るのであればbindValue()くらい実装してくれと。

まあ、いちいち接続を確立しなくても$modx->dbから常に使えるのが利点ですので、危険性を理解した上で使うならいいのではないでしょうか。

| DBAPI ( [ $host='',$dbase='', $uid='',$pwd='',$prefix=NULL,$charset='',$connection_method='SET CHARACTER SET' ] ) | |

|---|---|

|

コンストラクタ 接続自体は行わないので別途connect()を呼ぶ必要がある |

|

| 引数 | 解説 |

| $host |

ホスト名。 未指定の場合global $database_server |

| $dbase |

データベース名。 未指定の場合global $dbase |

| $uid |

データベースユーザ名。 未指定の場合global $database_user |

| $pwd |

データベースユーザのパスワード。 未指定の場合global $database_password |

| $prefix |

テーブル名の接頭辞。 未指定の場合global $table_prefix |

| $charset |

MySQLの文字コード。 未指定の場合global $database_connection_charset。 下記$connection_methodおよびmysql_set_charset()で使用する。 |

| $connection_method |

'SET CHARACTER SET' . $charsetコマンド。 global $database_connection_methodが優先。 mysql_set_charset()が存在する場合はそちらも実行するが、$connection_methodも必ず実行されてしまう。 |

| connect ( [ $host = '', $dbase = '', $uid = '', $pwd = '', $persist = 0 ] ) | |

|---|---|

| データベースサーバに接続する | |

| 引数 | 解説 |

| $host |

ホスト名。 未指定の場合コンストラクタで設定した値。 |

| $dbase |

データベース名。 未指定の場合コンストラクタで設定した値。 |

| $uid |

データベースユーザ名。 未指定の場合コンストラクタで設定した値。 |

| $pwd |

データベースユーザのパスワード。 未指定の場合コンストラクタで設定した値。 |

| $persist | 0以外の場合mysql_pconnect()で接続する。 |

| disconnect () | |

|---|---|

| データベースサーバへの接続を閉じる |

| escape ( $s ) | |

|---|---|

| 文字列をエスケープする | |

| 引数 | 解説 |

| $s | 引数の文字列をエスケープして返す |

| query ( $sql ) | |

|---|---|

| 任意のSQLを実行する | |

| 引数 | 解説 |

| $sql | 引数のSQLをmysql_query()した結果を返す。 |

| delete ( $from, [ $where='',$limit='' ] ) | |

|---|---|

| deleteを実行する | |

| 引数 | 解説 |

| $from | テーブル名。 |

| $where |

where句。 未指定の場合全部消える。 |

| $limit | limit句。 |

| select ( [ $fields = "*", $from = '', $where = '', $orderby = '', $limit = '' ] ) | |

|---|---|

| selectを実行する | |

| 引数 | 解説 |

| $fields | 取得するカラム名を文字列で指定。 |

| $from | テーブル名。 |

| $where |

where句。 文字列で指定。 |

| $orderby |

oder by句。 文字列で指定。 |

| $limit |

limit句。 文字列で指定。 |

| update ( $fields, $table, [ $where = '' ] ) | |

|---|---|

| updateを実行する | |

| 引数 | 解説 |

| $fields |

アップデートする内容。 文字列の場合UPDATE文の後にそのまま入る。 配列の場合'key'=>'value'に展開される。 |

| $table | テーブル名。 |

| $where |

where句。 文字列で指定。 |

| insert ( $fields, $intotable, [ $fromfields = "*", $fromtable = '', $where = '', $limit = '' ] ) | |

|---|---|

| insertを実行し、mysql_insert_id()を返す。 | |

| 引数 | 解説 |

| $fields |

インサートする内容。 文字列の場合UPDATE文の後にそのまま入る。 配列の場合'key'と'value'に展開される。 |

| $intotable | insertするテーブル名。 |

| $fromfields | INSERT SELECTを使用する場合のFROMカラムを文字列で指定。 |

| $fromtable |

INSERT SELECTを使用する場合のFROMテーブル。 指定するとINSERT SELECTになる。 |

| $where | INSERT SELECTを使用する場合のwhere句を文字列で指定。 |

| $limit | INSERT SELECTを使用する場合のlimit句を文字列で指定。 |

| getInsertId ( [ $conn=NULL ] ) | |

|---|---|

| mysql_insert_id()を返す。 | |

| 引数 | 解説 |

| $conn | 指定すると該当リソースのmysql_insert_id()を返す。 |

| getAffectedRows ( [ $conn=NULL ] ) | |

|---|---|

| mysql_affected_rows()を返す。 | |

| 引数 | 解説 |

| $conn | 指定すると該当リソースのmysql_affected_rows()を返す。 |

| getLastError ( [ $conn=NULL ] ) | |

|---|---|

| mysql_error()を返す。 | |

| 引数 | 解説 |

| $conn | 指定すると該当リソースのmysql_error()を返す。 |

| getLastError ( $ds ) | |

|---|---|

| 引数リソースの行数を返す。 | |

| 引数 | 解説 |

| $ds | 該当リソースのmysql_num_rows()を返す。 |

| getRow ( $ds, [ $mode = 'assoc' ] ) | |

|---|---|

| 引数リソースから1行取得して返す。 | |

| 引数 | 解説 |

| $ds | 該当リソースを処理する。 |

| $mode |

フェッチモード。 'assoc','num','both'から指定。デフォルト'assoc' |

| getColumn ( $name, $dsq ) | |

|---|---|

| ひとつの列を取得して返す。 | |

| 引数 | 解説 |

| $name | 指定した列を返す。 |

| $dsq |

リソースであればそのリソースを処理。 文字列であればSQLとして実行し、その結果に対して処理。 |

| 例 |

$modx->db->getColumn('id', 'SELECT * FROM table');とすると、 SQLを実行してid列のみを拾って連想配列にして返す。 正直使いどころがわからん。 |

| getColumnNames ( $dsq ) | |

|---|---|

| リソースに含まれる列名を取得 | |

| 引数 | 解説 |

| $dsq |

リソースであればそのリソースを処理。 文字列であればSQLとして実行し、その結果に対して処理。 |

| 例 | $modx->db->getColumnNames('SELECT * FROM table');とすると、 テーブルtableの列名のリストが返る。 |

| getValue ( $dsq ) | |

|---|---|

| リソースの最初の列の最初の行を取得 | |

| 引数 | 解説 |

| $dsq |

リソースであればそのリソースを処理。 文字列であればSQLとして実行し、その結果に対して処理。 |

| 例 |

$modx->db->getValue('SELECT id,name FROM table');とすると、1行目のidが返る。 繰り返し呼ぶと次の行のidが返る。かなり存在意義不明。 |

| getXML ( $dsq ) | |

|---|---|

| リソースの取得結果をXMLにして返す | |

| 引数 | 解説 |

| $dsq |

リソースであればそのリソースを処理。 文字列であればSQLとして実行し、その結果に対して処理。 何故DB接続クラスに置いているのか。 |

| getTableMetaData ( $table ) | |

|---|---|

| テーブルのメタデータを返す。 | |

| 引数 | 解説 |

| $table | テーブルに対して'SHOW METADATA'を実行し、返り値を連想配列で返す。 |

| prepareDate ( $timestamp, [ $fieldType = 'DATETIME' ] ) | |

|---|---|

| タイムスタンプを日時形式にして返す | |

| 引数 | 解説 |

| $timestamp | UNIXタイムスタンプ |

| $fieldType |

タイムスタンプをdate()した結果を返す。 フォーマットは以下の四種類だけ。 'DATE'=>'Y-m-d'、'TIME'=>'H:i:s'、'YEAR'=>'Y'、その他=>'Y-m-d H:i:s' |

| getHTMLGrid ( $dsq, $params ) | |

|---|---|

|

DataGridを使用して表を作成する DataGrid::render()した結果を返す。 |

|

| 引数 | 解説 |

| $dsq |

リソースであればそのリソースを処理。 文字列であればSQLとして実行し、その結果に対して処理。 |

| $params |

DataGridで使用するパラメータを配列で指定。 詳細はDataGridを参考にすること。 |

| makeArray ( $rs ) | |

|---|---|

|

引数リソースの全行を取得して返す。 名前が物凄くわかりにくいがfetchAll()。 |

|

| 引数 | 解説 |

| $rs | 処理するリソース。 |

| getVersion () | |

|---|---|

| mysql_get_server_info()を返す。 |

getColumn()やprepareDate()のような意味のわからないメソッドがある一方、beginやprepare、bindといった必須機能がないなど、

正直素直にPear::MDB2でも使ってくれと言わざるをえない。

前回の続き。

空のシンボルに蜘蛛の目を足すとSeeing Symbolができます。

そこらに設置すると、近くのモブやアイテムを感知してレッドストーン出力するというディテクターになりますが、今回はその機能は使いません。

るつぼ、魔力クリスタル、Seeing Symbol、鉄インゴット*4でCrucible of Eyes。

るつぼの機能強化版で、容量が90%を超えるとレッドストーン出力するのが特徴です。

自動供給装置を作っている場合などに停止信号を出すことができます。

神秘ツールにガラスで魔力固体(Solidified Vis)。

魔力を固めたもので、これひとつで225Visを供給できます。

Crucible of Eyes、魔力固体*2、Thaumium Ingot*4でThaumium Crucible。

最高級のるつぼで、溢れ防止機能がついています。

不必要にアイテムを突っ込んでも、必要以上はアイテムが溶けずにそのまま残ってくれます。

逆にあえて溢れさせることは低級なるつぼでしかできず、溢れると周囲に液体を撒き散らし、スライムを巨大化したり魔力クリスタルを発生したりします。

安定した魔法特異点、魔法布*4で通り抜けフープ(Portable Hole)。

壁に向かって使用すると、壁を通り抜けることのできる直線の穴が開きます。

対応距離はわりと長めですが、限度を超える長さの穴は作れません。

開いた穴はしばらくすると閉じてしまうので、素早く通り抜けましょう。

中でぼやぼやしていると*いしのなかにいる*

金ブロック、Eldritch Timber*4、エンダーパール*4で神秘の穿孔機(Arcane Bore)。

金インゴット*3、板ガラス*6で神秘の焦点(Arcane Focus)。

これらはマイニング支援ツールです。

適当なところに神秘の穿孔機を設置、穿孔機の掘りたい方向に神秘の焦点を設置します。

チェストはなくてもいいですが、置いておくとそこに掘ったアイテムを入れてくれます。

最後に神秘の穿孔機のインベントリに魔法特異点を入れ、レッドストーン入力で始動します。

不安定な魔法特異点で3*3、安定した魔法特異点で7*7の大きさ、最大深さ64の穴を掘ってくれます。

といっても全部掘ってくれるわけではなく、魔法特異点ひとつあたりの持続時間が余り長くないため、性能としては微妙です。

工場でも作らない限り、魔法特異点を作る時間で直接掘った方が早そうですね。

マインクラフト1.1のまとめ

空のシンボルに蜘蛛の目を足すとSeeing Symbolができます。

そこらに設置すると、近くのモブやアイテムを感知してレッドストーン出力するというディテクターになりますが、今回はその機能は使いません。

るつぼ、魔力クリスタル、Seeing Symbol、鉄インゴット*4でCrucible of Eyes。

るつぼの機能強化版で、容量が90%を超えるとレッドストーン出力するのが特徴です。

自動供給装置を作っている場合などに停止信号を出すことができます。

神秘ツールにガラスで魔力固体(Solidified Vis)。

魔力を固めたもので、これひとつで225Visを供給できます。

Crucible of Eyes、魔力固体*2、Thaumium Ingot*4でThaumium Crucible。

最高級のるつぼで、溢れ防止機能がついています。

不必要にアイテムを突っ込んでも、必要以上はアイテムが溶けずにそのまま残ってくれます。

逆にあえて溢れさせることは低級なるつぼでしかできず、溢れると周囲に液体を撒き散らし、スライムを巨大化したり魔力クリスタルを発生したりします。

安定した魔法特異点、魔法布*4で通り抜けフープ(Portable Hole)。

壁に向かって使用すると、壁を通り抜けることのできる直線の穴が開きます。

対応距離はわりと長めですが、限度を超える長さの穴は作れません。

開いた穴はしばらくすると閉じてしまうので、素早く通り抜けましょう。

中でぼやぼやしていると*いしのなかにいる*

金ブロック、Eldritch Timber*4、エンダーパール*4で神秘の穿孔機(Arcane Bore)。

金インゴット*3、板ガラス*6で神秘の焦点(Arcane Focus)。

これらはマイニング支援ツールです。

適当なところに神秘の穿孔機を設置、穿孔機の掘りたい方向に神秘の焦点を設置します。

チェストはなくてもいいですが、置いておくとそこに掘ったアイテムを入れてくれます。

最後に神秘の穿孔機のインベントリに魔法特異点を入れ、レッドストーン入力で始動します。

不安定な魔法特異点で3*3、安定した魔法特異点で7*7の大きさ、最大深さ64の穴を掘ってくれます。

といっても全部掘ってくれるわけではなく、魔法特異点ひとつあたりの持続時間が余り長くないため、性能としては微妙です。

工場でも作らない限り、魔法特異点を作る時間で直接掘った方が早そうですね。

マインクラフト1.1のまとめ